缠绕管式换热器在国内炼化行业有近二十年的应用经验,其制造技术已趋近成熟,具有结构紧凑,换热效率高,耐高压,抗结垢能力强等特点,但其易腐蚀且不利于维修的缺点也很突出[1]。国内某炼化企业柴油加氢装置有三台缠绕管式换热器,2015年6月投用,其中一台E107出现管束内漏的异常情况。

1、内漏换热器工艺简介

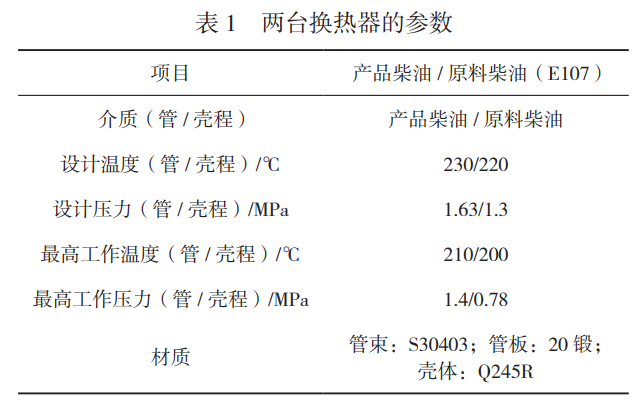

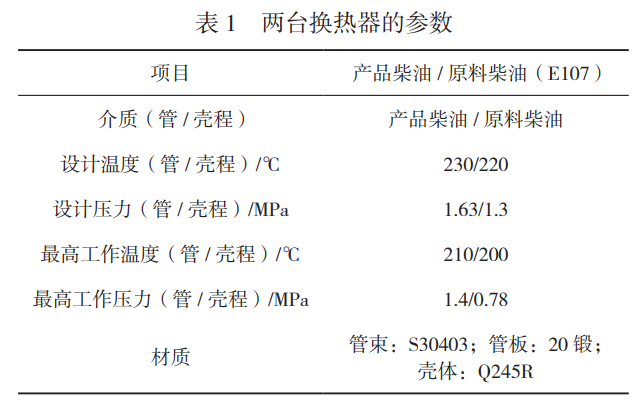

缠绕管式换热器的参数见表1。

E107于2018年、2020年两次进行壳程清洗,2020年清洗后查漏,堵管90根,投用后操作曲线显示:2021年下半年开始,管程压降大幅波动,原料流量与产品流量偏差增大,推测管程介质已开始窜入壳程。E107换热器经过查漏,确认有600多根新漏,不具备再使用条件。

2、内漏原因分析及措施

2.1 宏观分析

为了分析泄漏原因,分别对换热器高温段、中间段、低温段换热管进行取样分析。

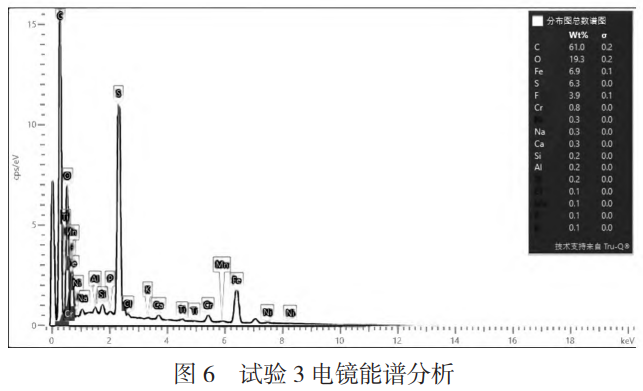

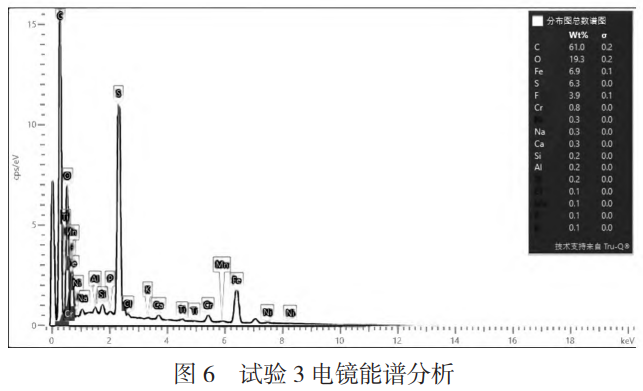

换热管1#样(高温段)进行宏观检查发现外表面存在结垢且局部有点蚀坑,最大点蚀坑深度约0.3 mm,换热管内壁呈金属光泽,未见明显腐蚀。 换热管2#样(中间段)进行宏观检查发现外表面有结垢且有点蚀坑,最大点蚀坑深度约0.2 mm,且局部区域有密集点蚀坑,换热管内壁呈金属光泽,未见明显腐蚀;部分外壁发现裂纹,见图1。

换热管3#样(低温段)进行宏观检查发现外表面有结垢且局部区域有密集点蚀坑,最大点蚀坑深度约0.3 mm ,换热管内壁呈金属光泽,未见明显腐蚀;部分外壁发现裂纹。

2.2 检验分析

2.2.1 压扁实验按GB/T 246—2017要求对1#样压扁至6.95 mm,试样表面未发现裂纹,符合要求。

2.2.2 成分分析

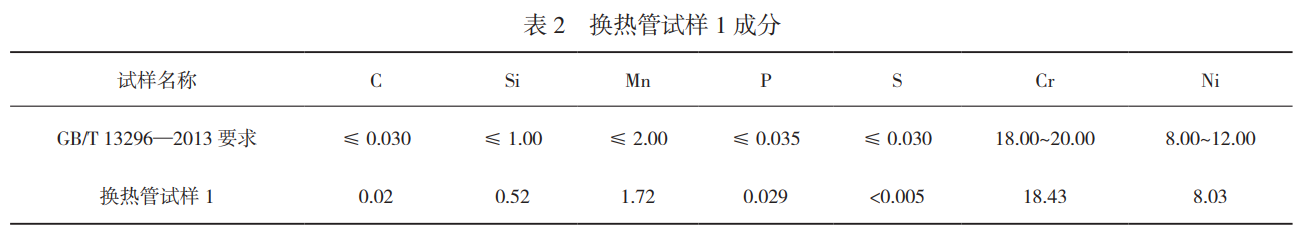

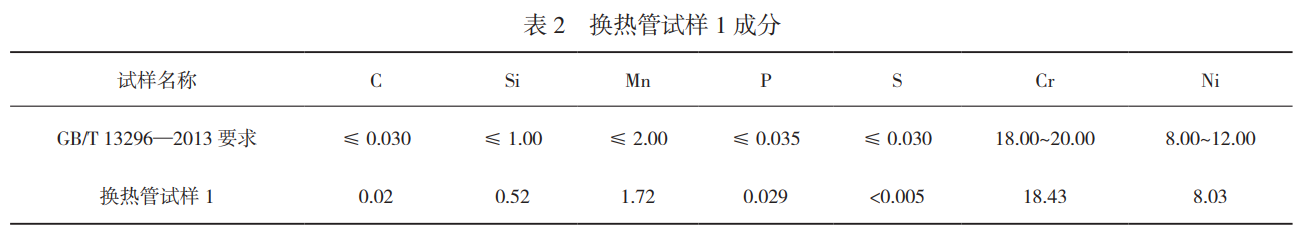

对试样1进行成分分析,结果如表2。换热管成分符合GB/T13296—2013标准中S30403牌号要求,换热管所使用材质无问题。

2.2.3 金相分析

2.2.3 金相分析

试样1、2和3进行金相分析,母材均为单相奥氏体组织,平均晶粒度约6.0级,未发现明显异常组织。试验2裂纹处金相分析发现有多条起裂于外壁的微小裂纹,裂纹呈穿晶开裂,管内壁光滑,未发现缺陷,见图2。

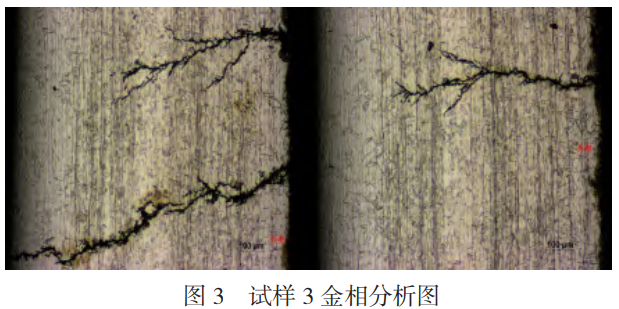

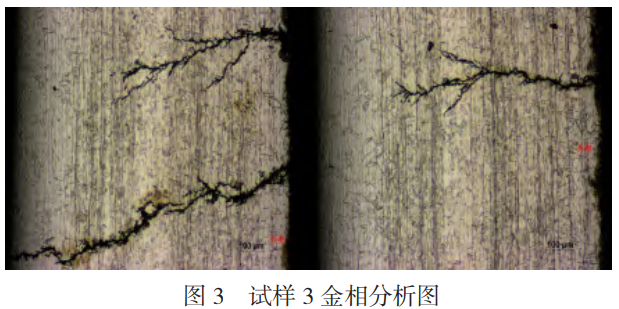

试样3多条裂纹起源于管外壁并向管内壁穿晶扩展,少量已穿透并呈树枝状形貌,符合应力腐蚀特征,见图3。

2.2.4 电镜和能谱分析

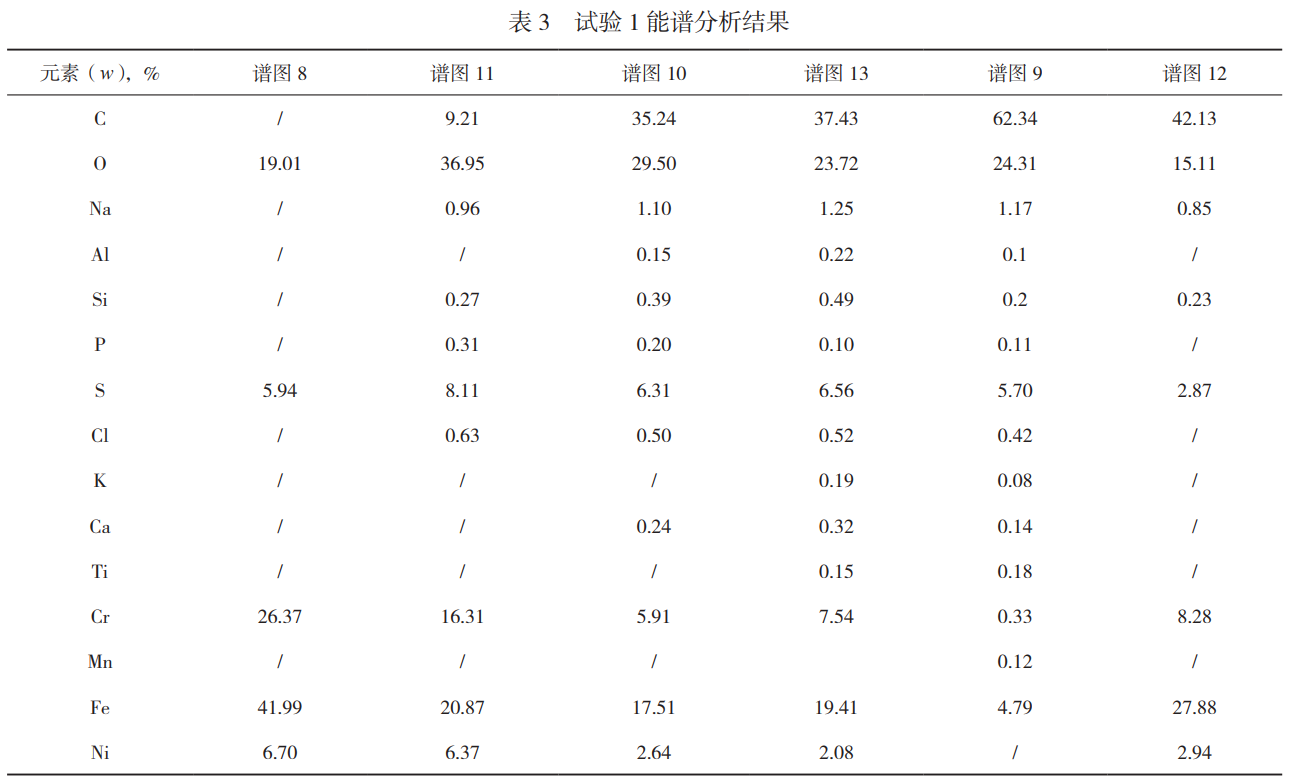

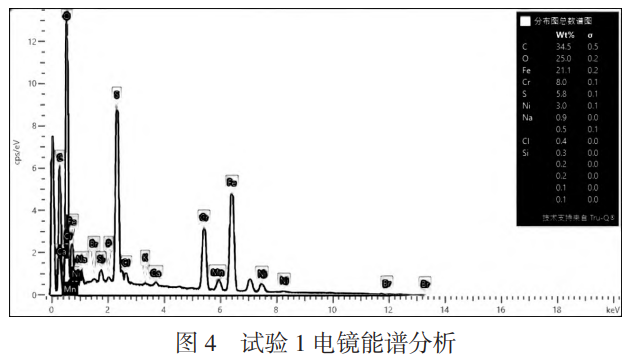

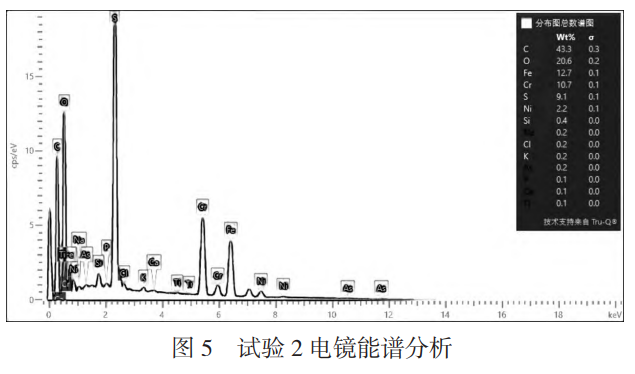

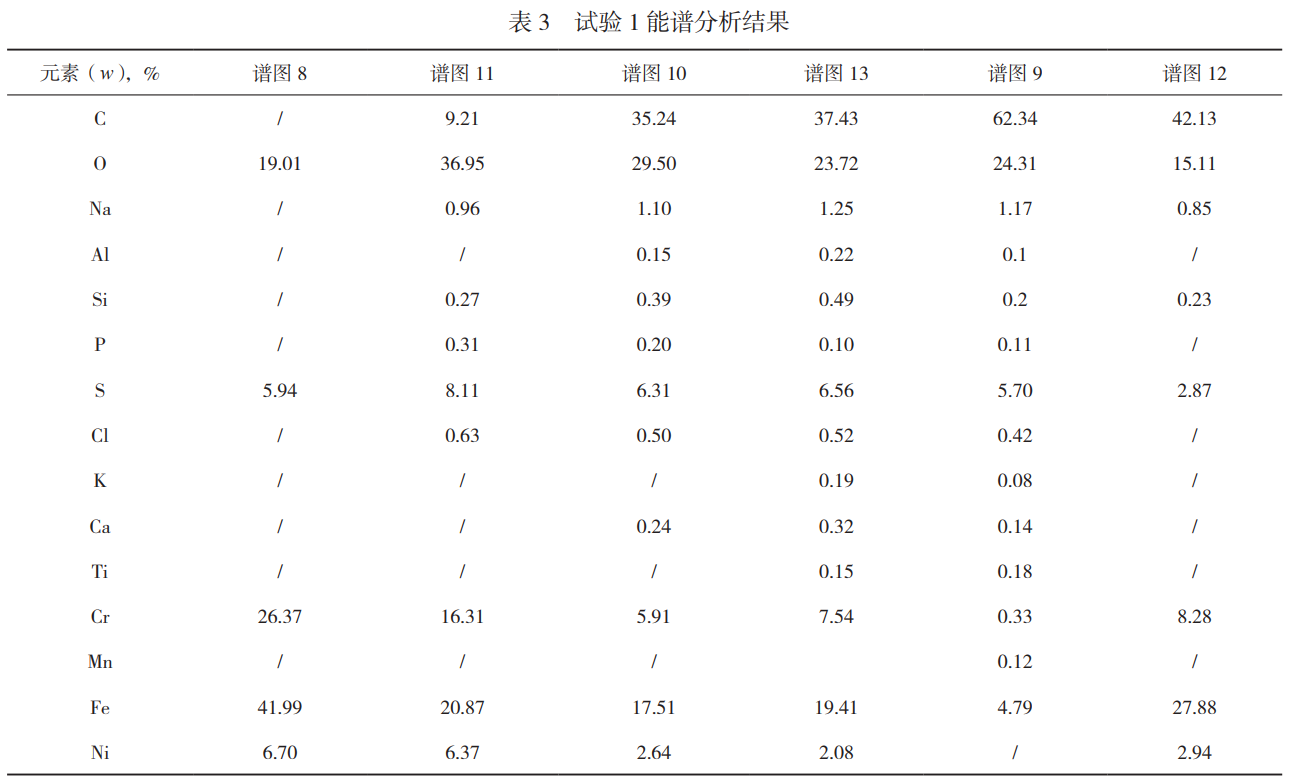

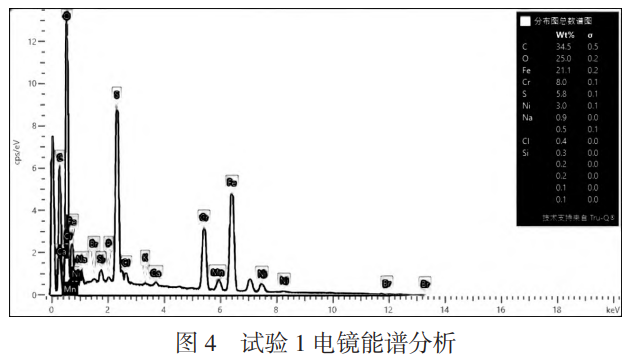

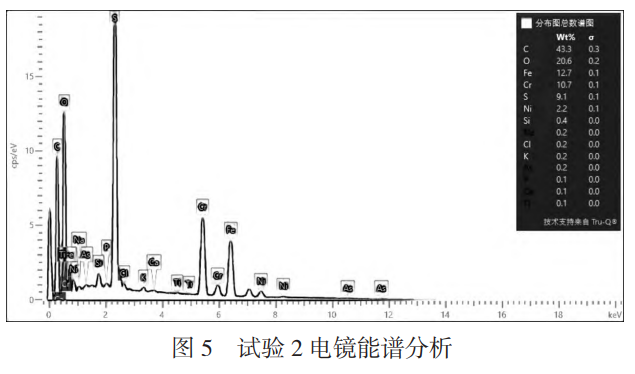

试样1进行电镜分析和能谱分析,结果见图4和表3。图中可见点蚀坑部位有较高含量的S(5.8%)元素,少量的Cl(0.4%)元素和Na(0.9%)元素。表3为点蚀坑附近能谱结果,结果显示在点蚀坑内部S元素的含量远高于外表面其它部位,点蚀坑内部Cl元素的含量也比外表面其它部位高。试样2裂纹部位进行电镜和能谱分析,在裂纹内部还存在部分沿晶微小裂纹,能谱结果见表4,图5为能谱面扫结果,裂纹部位S(9.1%)元素含量很高且有少量的Cl(0.2%)元素和Na(0.2%)元素。表4为裂纹部位及附近能谱,结果显示裂纹部位同时存在高含量S元素。

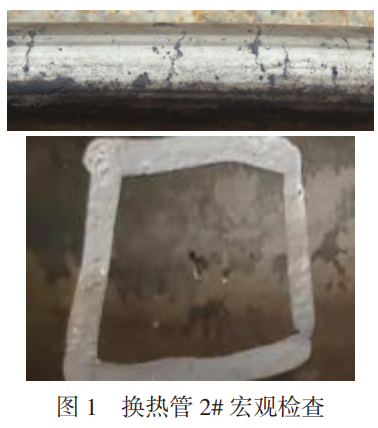

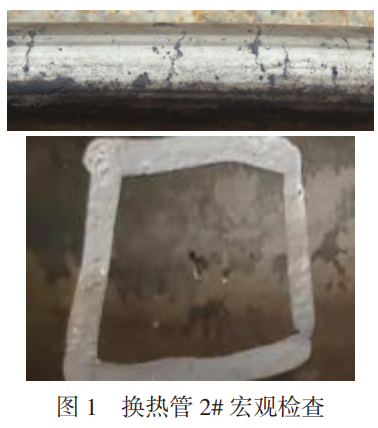

试样3裂纹部位进行电镜和能谱分析,对裂纹断口进行能谱分析,结果见图6。结果表明,在裂纹断口处有裂纹部位有着高含量的S(6.3%)元素。

3、结论与措施

综上所述,E107内漏的可能原因如下:

1)点蚀部位均出现在管子外壁,且点蚀坑底部有较高含量的 S 元素和少量的 cl 、Na元素,这与壳程介质(原料混合柴油)可能有关,带有 S、Cl 等元素的腐蚀介质,在管子外壁结垢、点蚀等。

2)裂纹主要起源于管子外壁,呈树枝状穿晶向内壁扩展,符合应力腐蚀特征形貌。裂纹表面腐蚀产物能谱分析存在S元素、F元素与少量Cl元素,含S、Cl元素介质是换热管应力腐蚀开裂的主要腐蚀介质。

针对以上的可能原因,可以采取以下措施消除或延缓腐蚀:

1)换热管材质由S30403升级至S22053以上,降低S、Cl元素的应力腐蚀开裂倾向。

2)壳程与管程流程对调。壳程介质为原料混合柴油,含有常减压直供柴油、催化柴油、焦化柴油等,油内可能含有焦粉等杂质,壳程相对于管程流速偏慢,更易形成垢下积聚,引起S、Cl元素的聚集从而形成腐蚀环境,流程对调,原料走管程,倾向于不易形成垢下环境。

参考文献

[1]王辉.缠绕管式换热器内漏故障分析[J].全面腐蚀控制,2015,29(2):75-81.

相关链接

2.2.3 金相分析

2.2.3 金相分析