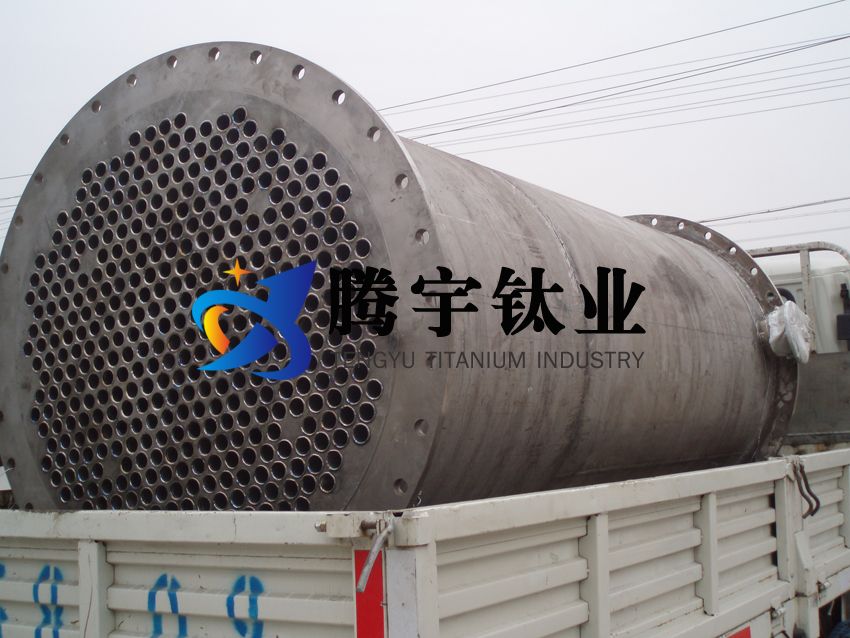

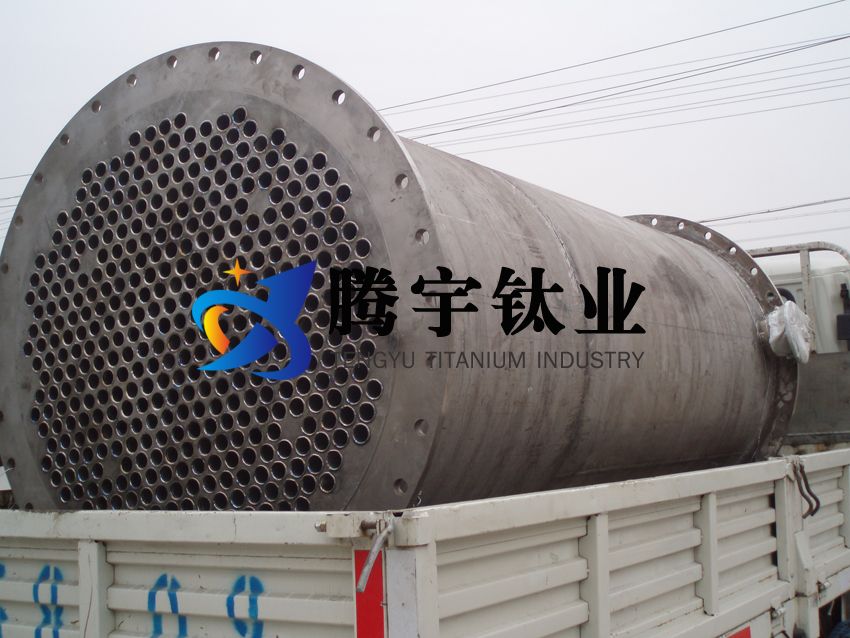

钛换热器是一种由优质钛管制成的将热流体的部分热量传递给冷流体的换热设备,具有非磁性、耐腐蚀、体积小换热能力大、传热效率高等优异性能,在化工、石油、动力、食品、医药、冶金、制冷、轻工、电镀等领域广泛应用。

腾宇钛业作为宝鸡地区专业钛换热器、钛蒸发器、钛盘管、钛冷凝器等钛设备生产制造商,常年定制各领域非标钛设备,经常有客户对碳钢、不锈钢、铜合金、钛合金等材质的钛换热器的工艺,性能差异等问题,存在疑惑,为便于更好服务终端客户,选购合适的换热器,腾宇钛业特以整理相关资料,通过以下几个维度,进行阐述:

一、钛列管式换热器与常见金属换热器对比分析表

| 维度 | 钛及钛合金 | 碳钢 | 不锈钢(如316L) | 铝合金 | 铜合金(如黄铜、白铜) |

| 耐腐蚀性 | 极高(耐海水、氯离子、强酸强碱) | 差(易氧化生锈,需涂层保护) | 较好(耐弱腐蚀,对氯离子敏感) | 差(易受酸碱腐蚀) | 中高(耐海水,但对酸性敏感) |

| 导热系数 | 低(约17 W/(m·K)) | 中(约50 W/(m·K)) | 中(约15-20 W/(m·K)) | 高(约237 W/(m·K)) | 极高(约400 W/(m·K)) |

| 机械强度 | 高(抗拉强度≥345 MPa) | 高(抗拉强度≥370 MPa) | 高(抗拉强度≥485 MPa) | 低(抗拉强度100-300 MPa) | 中(抗拉强度200-550 MPa) |

| 温度范围 | -250°C至600°C(耐高温氧化性优异) | -50°C至400°C(高温易氧化) | -200°C至800°C(高温下易敏化) | -100°C至200°C(高温强度骤降) | -100°C至250°C(高温易软化) |

| 密度 | 低(4.5 g/cm³) | 高(7.8 g/cm³) | 高(8.0 g/cm³) | 极低(2.7 g/cm³) | 高(8.9 g/cm³) |

| 成本 | 极高(材料与加工成本均高) | 低(经济实用) | 中高(316L成本较高) | 低(材料与加工成本低) | 高(铜资源稀缺) |

| 主要应用领域 | 海水淡化、化工、核电、强腐蚀性介质环境 | 锅炉、普通工业换热(非腐蚀性介质) | 食品、医药、普通工业循环水 | 汽车散热、空调、低腐蚀性气体 | 制冷、船舶、高导热需求场景 |

| 安全性 | 无毒、生物相容性好;高温需防氧化 | 需防锈处理,避免腐蚀泄漏风险 | 避免氯离子应力腐蚀开裂(SCC) | 避免接触强酸强碱,防电偶腐蚀 | 铜离子可能污染介质(如医药领域) |

| 执行标准 | ASTM B338(钛管)、ASME VIII(设计) | ASTM A106(碳钢管)、GB/T 8163 | ASTM A240(不锈钢板)、TEMA | ASTM B209(铝板)、GB/T 6893 | ASTM B111(铜合金管)、GB/T 17791 |

| 行业认证 | NACE MR0175(抗硫化氢)、FDA(医疗) | 通用工业标准(如ISO 9001) | PED(承压设备)、ISO 13485 | RoHS(环保)、汽车行业标准 | EN 12449(铜合金耐腐蚀性) |

二、采购决策关键点

1、耐腐蚀性需求

钛合金:必选于含Cl⁻、H₂S、强酸强碱的极端环境(如海水淡化、氯碱化工)。

铜合金:适合海水冷却但需避免酸性介质(如船舶换热器)。

碳钢:仅限非腐蚀性介质(需定期维护防锈)。

2、导热效率与经济性权衡

铜合金:导热最佳,但成本高且密度大,适合制冷系统核心部件。

铝合金:轻量化+高导热,适合汽车散热器、空调。

钛合金:导热低,需增加换热面积,但寿命长(适合长期高腐蚀场景)。

3、温度与压力限制

钛/不锈钢:适用于高温高压(如核电、化工反应器)。

碳钢:中温中压(锅炉、普通工业)。

铝/铜:限于中低温低压场景。

4、轻量化与空间限制

钛合金:轻于不锈钢,适合海洋平台、移动设备。

铝合金:极轻,但机械强度低(需结构补强)。

5、成本与寿命周期

钛合金:初始成本高,但维护费用低,寿命可达20年以上。

碳钢:初始成本低,但需频繁维护,综合成本可能更高。

铜合金:高成本,但导热性能无可替代(如精密制冷)。

三、材质对比总结

| 选择依据 | 钛合金 | 碳钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 铜合金 |

| 极端腐蚀性介质 | √ | × | △ | × | △ |

| 高导热需求 | × | △ | × | √ | √ |

| 轻量化设计 | √ | × | × | √ | × |

| 高温高压环境 | √ | △ | √ | × | × |

| 低成本预算 | × | √ | △ | √ | × |

四、采购流程建议

1、工况分析:明确介质成分(pH、Cl⁻浓度)、温度、压力、流量。

2、选材匹配:根据上表筛选材质,优先满足耐腐蚀性与安全性。

3、供应商评估:核查资质(如ASTM/GB标准符合性)、焊接工艺(钛需氩弧焊)。

4、设计验证:确认换热器结构(固定管板/浮头式)、是否符合TEMA或ASME标准。

5、成本核算:综合初始投资、维护成本、停机损失,计算全生命周期成本(LCC)。

通过以上分析,可精准选择适合工况的换热器材质,平衡性能、安全性与经济性。

相关链接